【超基本_中学校レベル第9回】四則計算 分配法則,集合

こんにちは!半沢です!

この記事は数学超基本シリーズの中学校レベル第9回です。

高校生の皆様には簡単な内容ですが復習のつもりで読んでいただけると幸いです。

中学1年生の数学で習う四則計算に関する例題を解説します。

目次

四則計算の順序

四則計算の順序について詳しく学びましょう。

四則計算の順序は

\(1\).かっこの中

\(2\).累乗

\(3\).掛け算・割り算

\(4\).足し算・引き算

です。これをいくつかの例で確認してみましょう。

まず,\(3+(-2)\times5\)という計算を考えてみましょう。四則計算では掛け算・割り算を足し算・引き算よりも先に行うので次のように計算します。

次に,\(3+(-2-4)\times5\)という計算を考えてみましょう。この式には,かっこ内に2つの数があるのでかっこ内の計算を先にする必要があります。したがって次のように計算します。

そして,\(3+(-2)^2\times5\)という計算を考えてみましょう。累乗は他の掛け算・割り算や足し算・引き算よりも先に計算します。したがって次のように計算します。

最後に,\(3+(-2-4)^2\times5\)という計算を考えてみましょう。この式にはかっこの中の計算,累乗,掛け算・割り算,足し算・引き算の全ての要素が含まれていますね。原則通りに計算すると次のようになります。

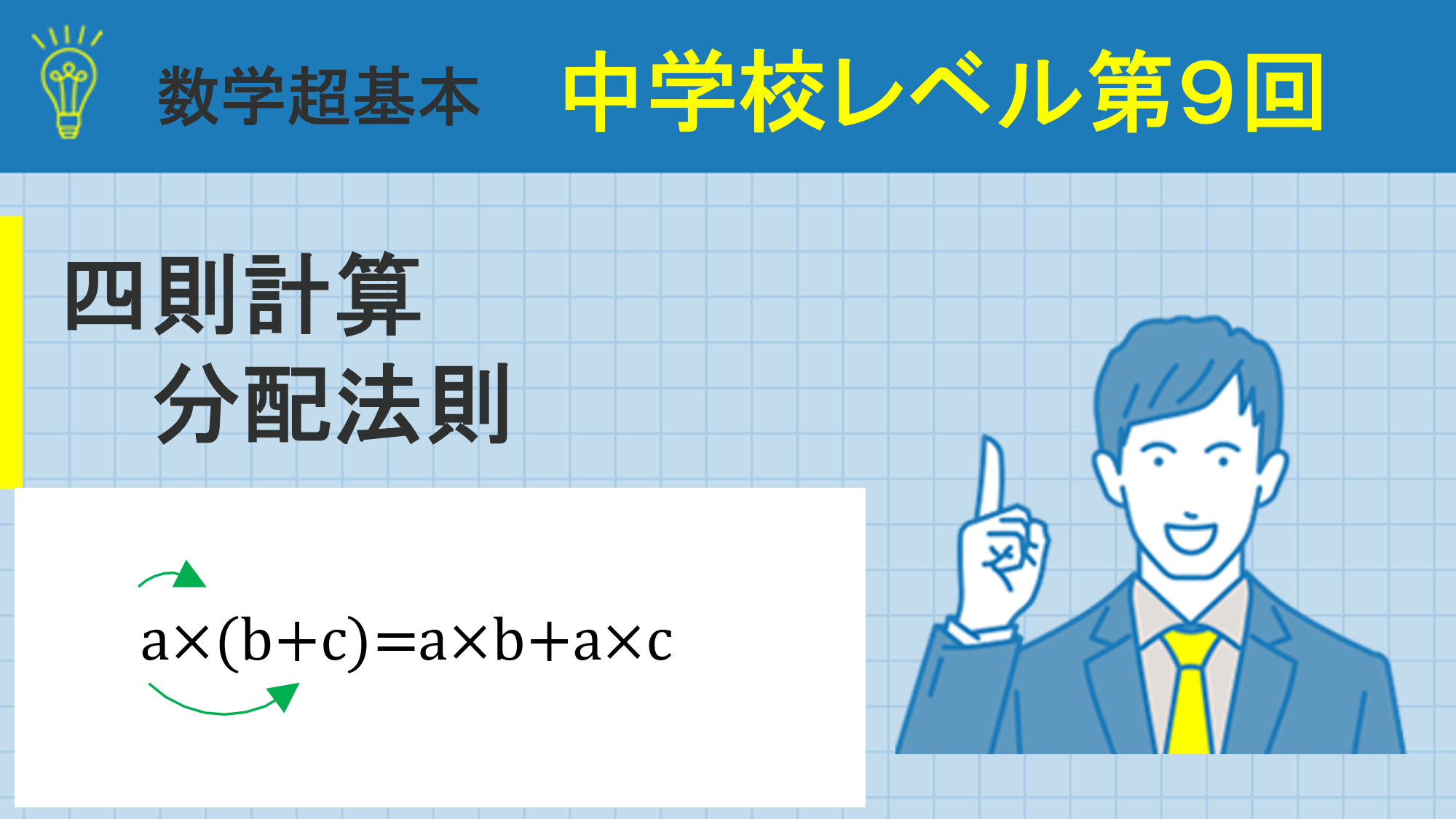

分配法則

\((4+3)\times(-2)\)という計算を考えてみましょう。四則計算では,初めにかっこの中の計算をするので、次のように計算します。

一方,この計算は次のようにすることもできます。

これは次のような分配法則という法則があるからです。

ここでa,b,cはそれぞれ数を表しています。したがってa,b,cにどのような数を入れてもこの法則は成り立ちます。この法則が成り立つ理由は次のように考えると良いでしょう。

分配法則を使うと計算を楽にすることができます。例えば,\(36\times(\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{6})\)という計算を考えてみましょう。分配法則を使わずに計算すると

次に,分配法則を用いて計算すると,

というようになり,通分する必要がない分,こちらの方が楽に計算できますね。他にも,分配法則を使えば計算が楽になるケースは多いので,分配法則が使えるかどうか意識しながら計算するようにしましょう。

数,整数,自然数の関係性

\(2\)や\(-0.5\),\(\dfrac{3}{5}\)といった数全体の集まりを数の集合,

\(4\)や\(0\),\(-2\)といった整数全体の集まりを整数の集合,

\(+2\)や\(5\)といった自然数全体の集まりを自然数の集合といいます。

下の図のように,自然数の集合は整数の集合に含まれ,整数の集合は数の集合に含まれています。

例題

1. 次の計算を求めよ。

(1) \(-5-8\times(-2)\)

(2) \(4\times(-6)+(-12)\)

(3) \(-16-8\div(-2)\)

(4) \((-2)\times(-5)-(-5)\times4\)

2. 次の計算を求めよ。

(1) \((-10)\div(-2+7)\)

(2) \(3\times(-4-3)\)

(3) \((5-8)\times(-5)\)

(4) \((6-12)\div(-24)\)

3. 次の計算を求めよ。

(1) \((-3)\times(-2)^2+(-8)\)

(2) \(5-(-3^2)\div(-15)\)

(3) \(-5\times(-5+7)^2-(-3)^2\)

4. 分配法則を利用して,計算しなさい。

(1) \(\left(\dfrac{5}{6}-\dfrac{4}{9}\right)\times18\)

(2) \(24\times\left(\dfrac{1}{6}-\dfrac{15}{8}\right)\)

5. 次の計算を求めよ。

(1) \(8\times15-48\times15\)

(2) \(103\times(-13)\)

6. 以下について例を示せ。

(1) 自然数どうしの減法が自然数にならない

(2) 自然数どうしの除法が自然数にならない

例題1解説:四則計算①

1. 次の計算を求めよ。

(1) \(-5-8\times(-2)\)

(2) \(4\times(-6)+(-12)\)

(3) \(-16-8\div(-2)\)

(4) \((-2)\times(-5)-(-5)\times4\)

足し算・引き算より掛け算・割り算を先に計算しましょう。

例題2解説:四則計算②

2. 次の計算を求めよ。

(1) \((-10)\div(-2+7)\)

(2) \(3\times(-4-3)\)

(3) \((5-8)\times(-5)\)

(4) \((6-12)\div(-24)\)

最初にかっこの中の計算をしましょう。

例題3解説:四則計算③

3. 次の計算を求めよ。

(1) \((-3)\times(-2)^2+(-8)\)

(2) \(5-(-3^2)\div(-15)\)

(3) \(-5\times(-5+7)^2-(-3)^2\)

累乗の計算はかっこの中の計算をした後に行います。

例題4解説:分配法則

4. 分配法則を利用して,計算しなさい。

(1) \(\left(\dfrac{5}{6}-\dfrac{4}{9}\right)\times18\)

(2) \(24\times\left(\dfrac{1}{6}-\dfrac{15}{8}\right)\)

この問題では,かっこの中の計算をしてから掛け算を行うより,分配法則を用いる方が楽に計算することができます。

例題5解説:分配法則を利用した計算

5. 次の計算を求めよ。

(1) \(8\times15-48\times15\)

(2) \(103\times(-13)\)

分配法則を利用して楽に計算することができるかどうか考えてみましょう。

例題6解説:数,整数,自然数の関係性

6. 以下について例を示せ。

(1) 自然数どうしの減法が自然数にならない

(2) 自然数どうしの除法が自然数にならない

まず(1)についてです。

例えば,\(2\)と\(4\)は自然数であり,\(2-4=-2\)は自然数ではありませんね。

次に(2)についてです。

例えば,\(3\)と\(4\)は自然数であり,\(3\div4=\dfrac{3}{4}\)は自然数ではありませんね。

例題の解答を見る

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(1) (例)\(2-4=-2\)

(2) (例)\(3\div4=\dfrac{3}{4}\)

練習問題にチャレンジ

1. 次の計算を求めよ。

(1) \(-10-3\times(+7)\)

(2) \(4\times(-8)+7\)

(3) \(9\div(-3)-5\)

(4) \((+4)\times(+5)-(+2)\times(-3)\)

2. 次の計算を求めよ。

(1) \((-3+5)\div(+2)\)

(2) \(30-5\times(-2+7)\)

(3) \((3-2)^2\times(5-3)^3\)

(4) \(5-(-2+5)^2\div9\)

3. 次の計算を求めよ。

(1) \(\left(\dfrac{3}{7}-\dfrac{5}{3}\right)\times(-21)\)

(2) \(98\times(-3)\)

練習問題の解答を見る

1

2

3